はじめに 安さとカッコよさに惹かれて

ある日Amazonをうろうろしていたら、ふと目に止まった機体。

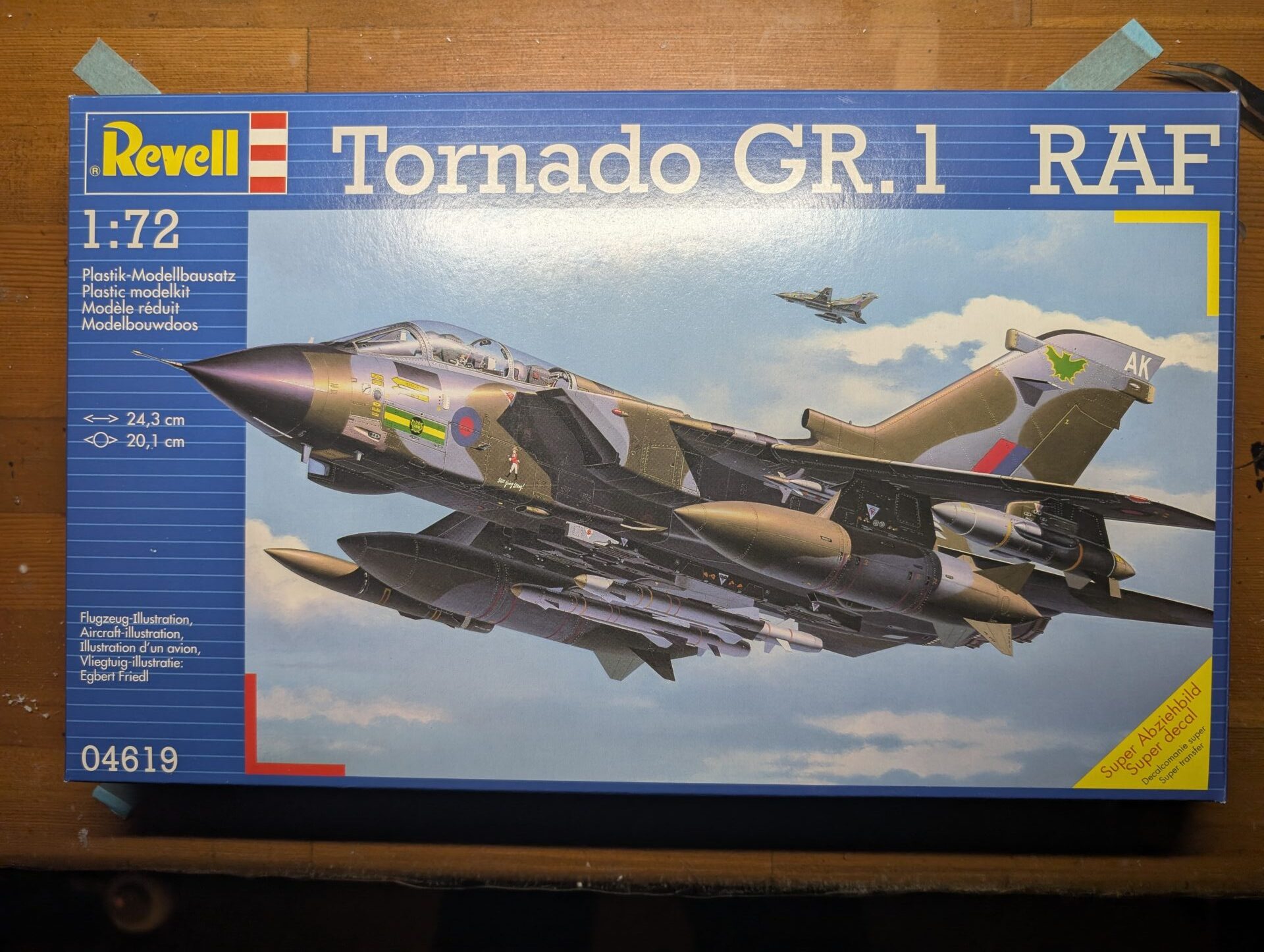

それが今回紹介する「Revell 1/72 トーネード GR. Mk.1」でした。

価格は約3,300円。うん、安い。見た目もカッコいいし、レビューも高評価。

…もうこれ買うしかないじゃん?

気づけばカートに入れてポチッと購入。

こうして、私の“初ドイツレベル体験”が幕を開けたのですが…。

またポチったの!?

うっ…。カッコよくて…ほら!しかも評価高かったし!」

カッコよさに釣られるのはいつものことじゃん

ちなみに、制作に夢中になりすぎて制作中の写真はほぼゼロ。

この悪癖、なんとかしたいとは思ってます(思ってるだけ)。

ドイツレベルの洗礼|開封レビューと第一印象

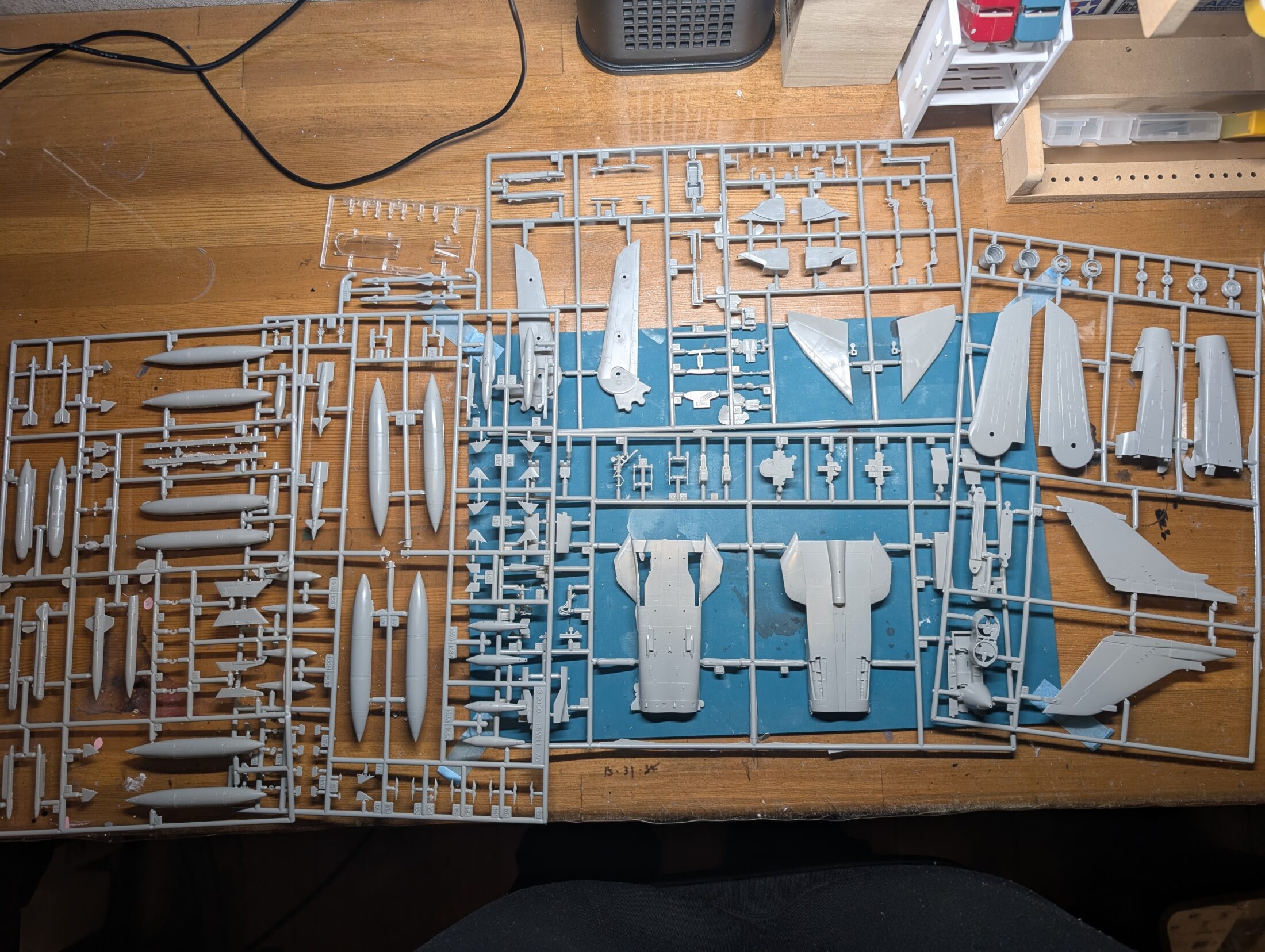

さっそく届いた箱を開けてみると…

…なんじゃこりゃああああ!!!

目に飛び込んできたのは、想像を超える“バリまみれ”のパーツたち。

とくにクリアパーツにいたっては、すべてがバリ付き

しかもパーツが極小なため処理がほぼ不可能…

泣く泣くクリアパーツはすべて廃棄

代わりに、手持ちのクリアパーツやUVレジンを使って自作することに

えっ、最初っからパーツ捨ててるじゃん…

だってあんなちっちゃい部品に全部バリが付いてるのムリだって!

日本メーカーのキットに慣れていると、この時点でわりと心が折れます。

レベルのキットって全部こんななの!?!?

ちなみにほとんどのパーツにもバリがびっしり。

ゲート処理に加えてバリ処理が必要なので、手間は確実に1.5倍。

しかもプラスチック自体が薄くて柔らかく、ヤスリがけはしやすい反面、削りすぎにも要注意。

これは…修行感がすごい。

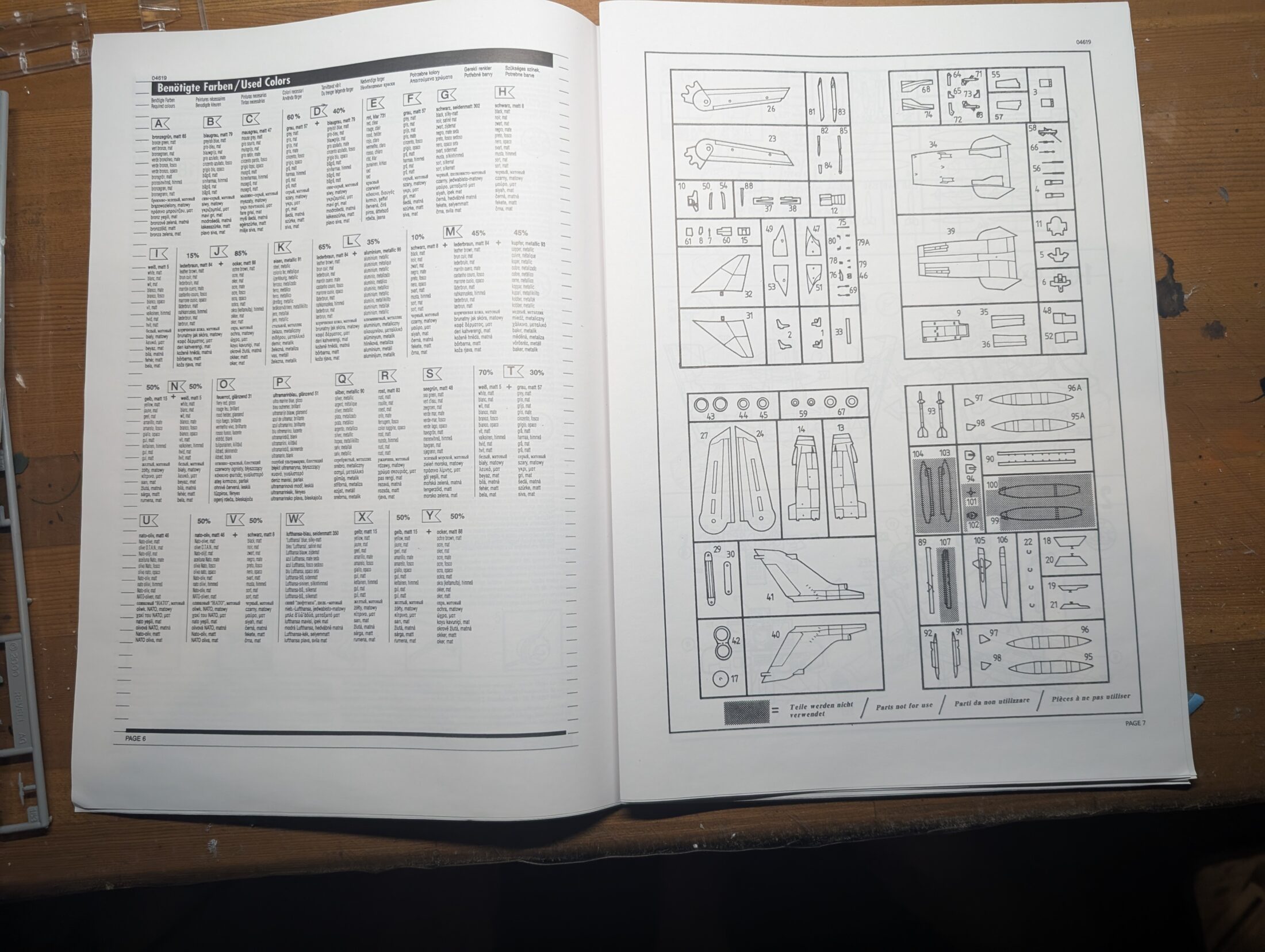

説明書とカラーリングの地獄

さて、ここでまた衝撃の展開。

説明書を開いてびっくり。「なにこれ…?」というクオリティ。

まるで自宅のプリンターで出したような紙質と印刷の粗さ。

インクが擦れていて、パーツ番号も判別しづらい部分がちらほら。

さらにカラーガイドは謎言語(たぶん独仏英?)+謎色指定。

日本語は当然ないし、カラー番号も見慣れない表記で、全然わからん

え、これ…読める?

いや…これはもう、己を信じるしかない

というわけで、塗装はネットから実機写真を調べて、自分なりに構成

「ちょっと違うかも?」という箇所もあるけど、リアルさより完成度を重視しました

ぱぱぁ〜、なんかちがうねぇ〜?

しっ!それ言っちゃダメ!

組み立て工程で感じたこと|合いが悪い…でも楽しい

とりあえずバリ地獄と説明書の衝撃にダブルダウンを喫した私は、気を取り直して組み立てへ。

うすうす予想していたが、ここでもまた試練が。

やっぱ接合部の合い悪い…

特にインテークまわりのパーツの合いが絶望的に悪い!

パテ修正が必須で、削って合わせて…の繰り返し。

その他の部位も“ピタッと感”はなく、微妙に隙間が空いたり段差ができたり。

前回はファインモールドの素晴らしき“合い”を体験しただけに

一気に崖から突き落とされた感じ

うわっ…これ…パテないと無理じゃん、嫌いなんだよなーパテ工作

ぱてぇ~?おやつぅ~?

ちびだむ、それ“おやつ”ちゃうじゃないよ“修復材”だよ

あと、キャノピーと胴体の合わせ目にも微妙な隙間が…。

ここも埋めるか、そのままスルーか、悩みどころ…

結局キャノピーの隙間はスルー!

可変翼機ゆえの武装問題にぶち当たる

トーネードはF-14と同じく可変翼機

ということは翼の角度に連動して武装の角度も変わらないといけないですよね

その可変翼ギミックをどう仕込むか、という楽しみもあった。

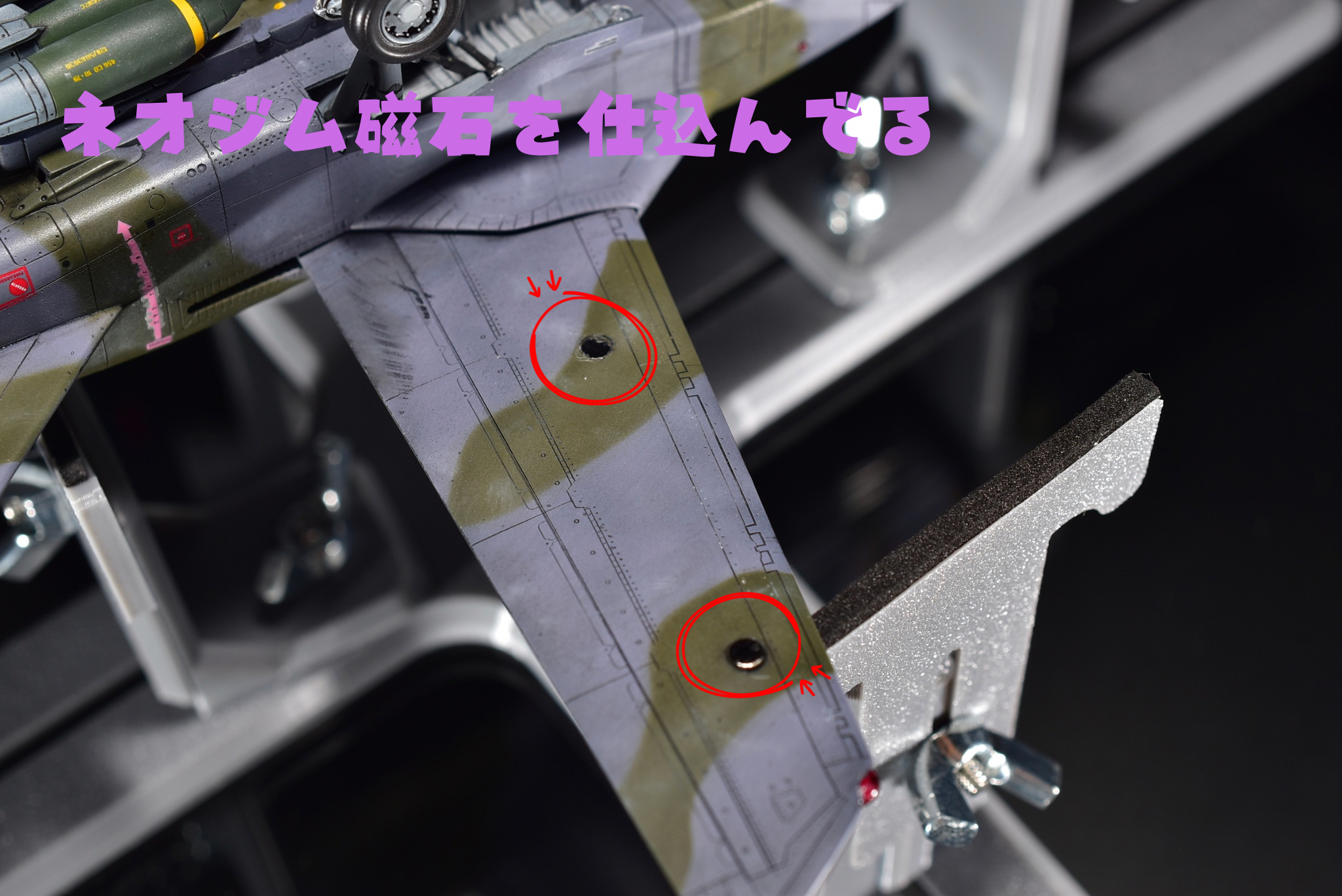

可変翼に合わせて武装の角度も変えたい──その答えがマグネット。

武装パーツやドロップタンクにはマグネットを仕込んで、角度の調整や大・小の交換も自在に。

燃料受け入れパイプも展開・収納の両パターンに対応するため、

ここにもマグネットを仕込み、取り外し可能にしました

なるほど、工夫次第でかなり自由にできるのね

うん、こういうのが工作の醍醐味ってやつ

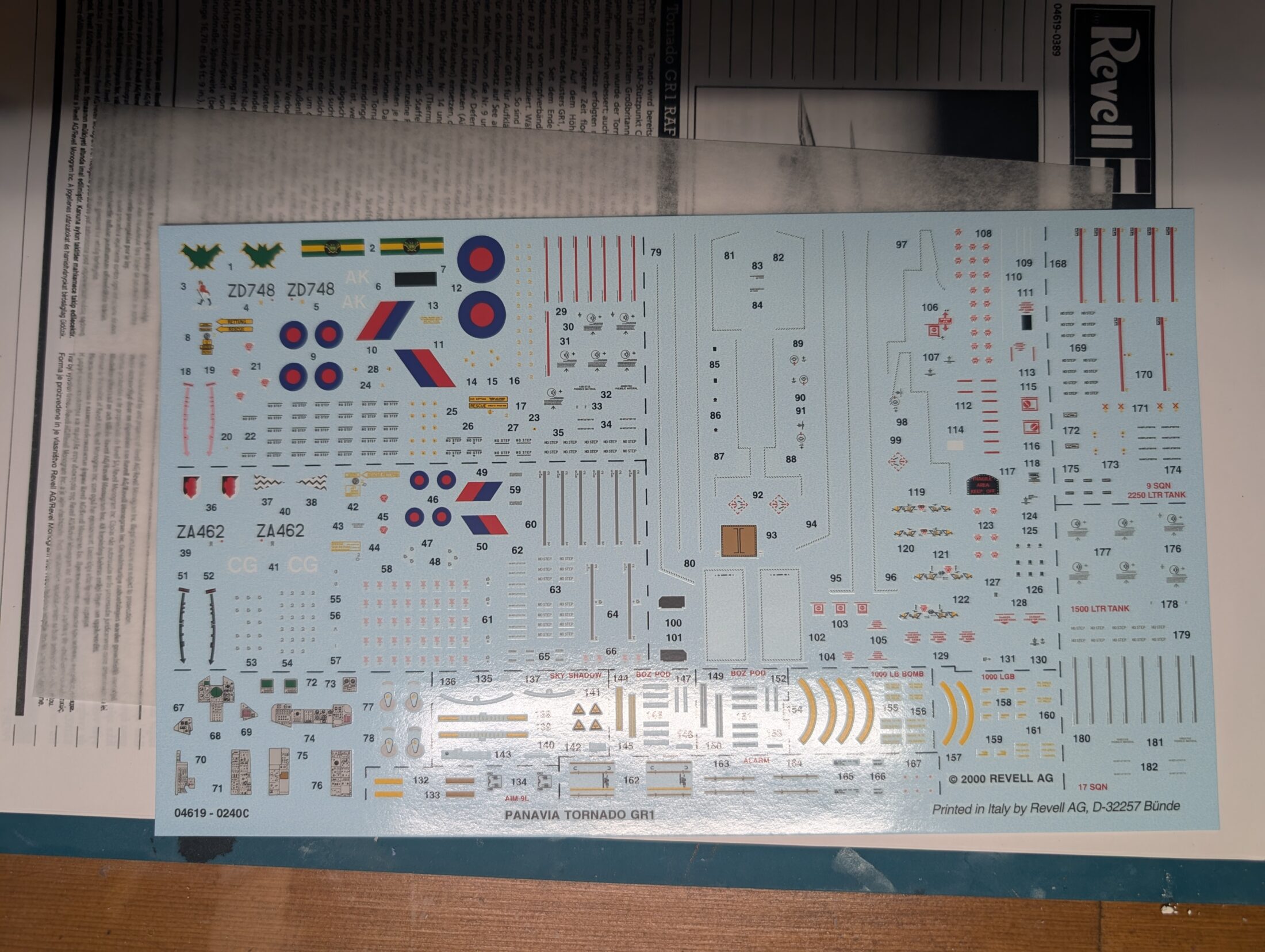

デカール問題勃発

やっと塗装まで辿り着いたと思ったら、またひと山

今度はデカール!これがまた…とにかく硬い!

マークソフターを使ってもなかなか馴染まず、曲面では特に浮いてくる。

何なんだこのデカール…全然貼りつかない…。何回も押さえつけてるのに…

対応としてはとにかくマークソフター(デカール軟化剤)をたっぷり

時間をかけて浸け置く位しかできない

それでも「これも経験!」と思って地道に仕上げていく

結果的に、一部のデカールは馴染み切らず、シルバリングや浮いているところもチラホラ

完成画像

最終仕上げと完成の感想|作りきってよかった

苦労に苦労を重ね、ようやく完成。

細部のモールドは浅く、ところどころ消えていたため彫り直しにも手間がかかった。

でもその分、完成したときの達成感はひとしお。

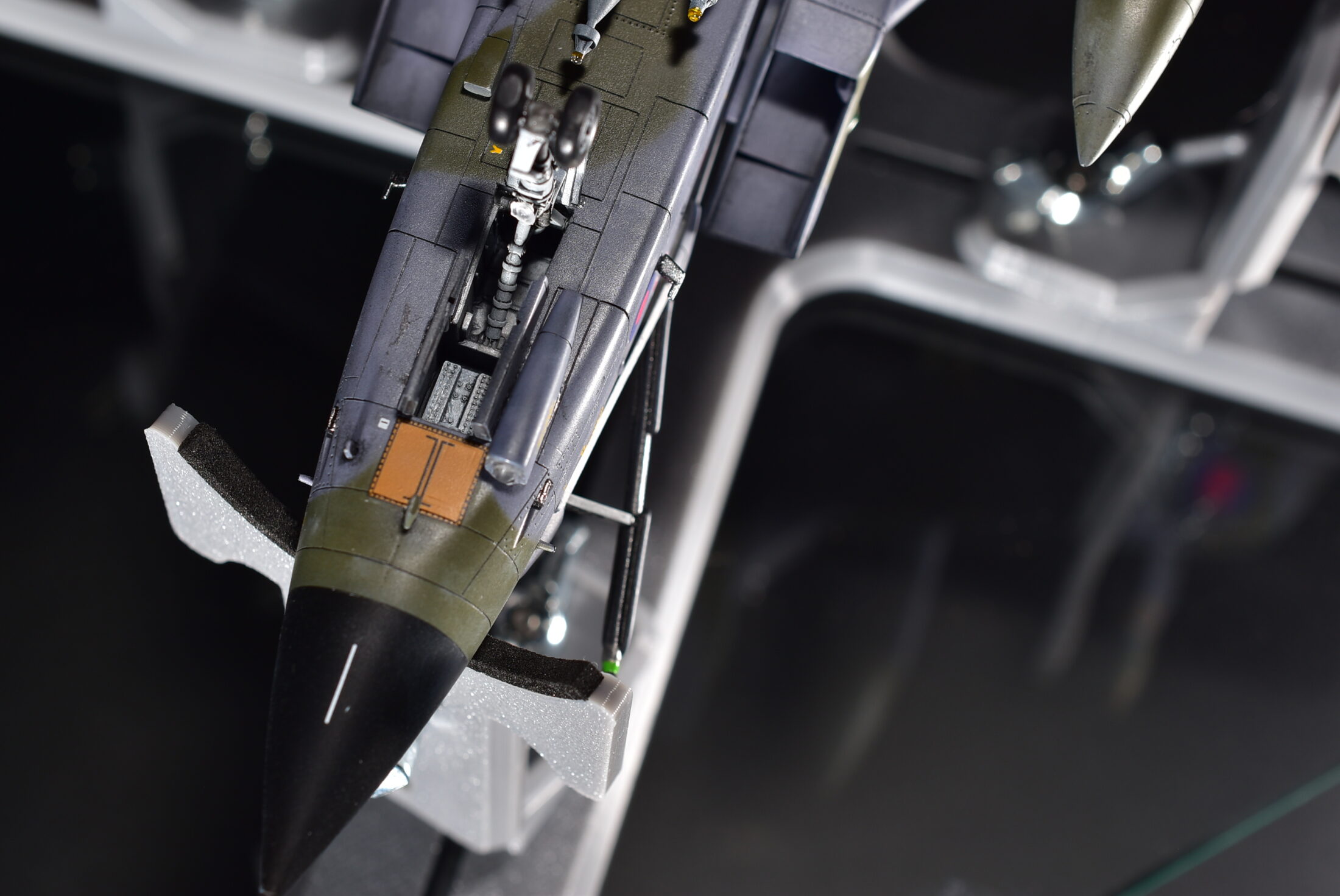

特に脚まわりやコックピットのモールドは、精密で情報量が多く、ディテール好きには嬉しいポイントだった。

完成写真見てよ!これカッコよくない!?

作ってる途中で捨てようかと思ったくらいだったのに…

それでも諦めずに作ったのは、すごいと思うよ

かっこいいねぇ!ぶーん!

正直、日本メーカーのキットと比べれば全体的なクオリティはかなり低め。

でも、ひとつひとつ乗り越えて完成させたトーネード GR. Mk.1は、自分だけの作品になった。

そして何より、完済品はかっこよくて「途中でやめなくて良かった」と心から思えた機体だった。

実機紹介|トーネード GR. Mk.1とは?

ここで、今回製作した「トーネード GR. Mk.1」について、少しだけおさらい。

トーネード GR. Mk.1はイギリス空軍が使用していた地上攻撃機で、

可変翼を採用しているのが最大の特徴。

速度・安定性・攻撃力のバランスに優れ、冷戦期を代表するマルチロール戦闘機のひとつ。

Revell製1/72スケールのこのキットは、そうしたトーネードの特徴をしっかり再現しており、

特に翼の可変ギミックや武装パーツの豊富さが魅力。

ただし、組み立て難易度はそれなりに高く、初心者よりは中・上級者向けと言えるキットだった。

数多の苦行に耐えれる人にだけおすすめします

このキットはどんな人におすすめ?

実際に作ってみて、このキットをおすすめできるのはこんな人。

- プラモデル経験者で、少々の粗にも対応できる中~上級者

- 可変翼戦闘機に魅力を感じる人

- トーネードのフォルムに惚れた人(これに尽きる!)

- 「多少の苦労も含めて楽しみたい」タイプのモデラーさん

完成を迎えて|捨てずに作ってよかった

今回、ドイツレベルというメーカーに初挑戦し、驚きと苦戦の連続だったけど、

それでも最後にはしっかり達成感を得ることができた。

クリアパーツを捨ててレジンで代用したり、マグネットを仕込んで可動化したりと、

かなり自由度の高い製作ができたのは、ある意味このキットならではの体験だったと思う。

たしかに、色々あったけど、なんだかんだで楽しそうだったね

めっちゃ苦労したけど完成品がカッコいいからそれで良し!

またつくって!いっしょにカチカチするー!

“あのとき捨てなくてよかった”。

そう思える作品に出会えるのも、模型という趣味の醍醐味だと思う